¡Sí hay cine colombiano! fue el lema de la Semana del Cine Colombiano que tuvo lugar en Bogotá hace un par de semanas, fuí invitada a participar con una conferencia dentro del Evento académico estéticas y narrativas en el audiovisual colombiano. Me pidieron que hablara de Derechos de Acceso al Conocimiento y Uso del Audiovisual. Confieso que ha sido uno de los encargos que he recibido con más susto pues si bien derecho de acceso y uso de obras en general es mi tema, el audiovisual es para mi un contexto por el que siento especial reverencia, se trata de un lenguaje que todos creemos digerir pero que se mueve en dinámicas y entornos propios que no conozco, de una riqueza cultural que me encanta pero que para un alma amarrada a lo escrito implica retos, lo admito. A pesar de mis temores acepte y decidí que quería intentar hacer algo que no fuera académico sino más aterrizado a lo que está sucediendo, a lo que se siente en el ambiente, de hecho eso fue lo que me dijeron que se esperaba de mí, algo sobre las posibilidades de la tecnología para el hombre/mujer del común, así que, ¡estaba en mi salsa a pesar de todo!.

La presentación salió bien, de hecho creo que el texto que entregué al Ministerio para que usaran en las memorias no le hace justicia pues en esto influye mucho la gente que esta allí, los comentarios que contextualizan, las preguntas, el ambiente, etc., pero como creo que es algo interesante decidí partirlo en pedazos y editarlo para dejarlo acá. El primer texto de este origen es este, espero que lo disfruten.

¡Sí hay cine colombiano! (1)

Las posibilidades tecnológicas han permitido que surjan proyectos impensables hace tan solo una década. Miremos por ejemplo el de la productora de documentales Sueños Films que organizó un festival de documentales “Ojo al sancocho” que se hace desde su casa: Ciudad Bolivar.

Detrás del esfuerzo que significa un festival internacional de documentales está ese grupo que ha hecho, en los últimos 8 años: 40 documentales y 4 largometrajes gracias a la tecnología digital y la creación colectiva. “Si necesitamos 5 casas para hacer una película, lo decimos y 10 minutos después las tenemos, los vecinos las ofrecen y organizan”, me dijo Daniel Bejarano el director, porque la comunidad está en el centro de todo el proyecto: las locaciones son sus casas y calles, los actores son sus gentes, las historias que cuentan son las suyas y su público primario: el barrio. “Las producciones las presentamos inicialmente en colegios (105 en Ciudad Bolívar), en cada colegio lo ven aproximadamente 700 estudiantes, también las hacemos circular en organizaciones, espacios de participación, entidades, casas de la cultura, cine foros, aproximadamente cada producción la ven entre 3000 y 5000 mil personas, estas cifras son solo en la localidad, sin contar las de las otras localidades, y los otros espacios de Bogotá y del país”.

Se trata de una acción positiva, comunitaria que tiene todos los ingredientes de una aproximación de abajo hacia arriba en la que evidenciamos como hay apropiación de la cultura por los propios individuos, la productora del barrio ha logrado involucrar a sus habitantes en la construcción de su propia realidad para visibilizarla, recrearla, interpretarla y de esta manera facilitar sus procesos de apropiación, confianza, reconocimiento del entorno y de las practicas que afectan sus propias vidas en lo cotidiano consiguiendo escalar su impacto.

Sigamos entonces con nuestro ejemplo, el festival “Ojo al sancocho” del que venimos hablando se desarrolla en diferentes locaciones de Ciudad Bolívar, la Universidad Distrital, colegios, casas de cultura, la propia calle, etc., prestan su espacio para mostrar producciones propias y ajenas buscando además que los habitantes del barrio se apropien de su entorno y vivan lenguajes creativos diferentes. El lugar es clave para un análisis sobre acceso del al conocimiento y uso del audiovisual pues nos obliga a pensar en Ciudad Bolívar como uno de los barrios más deprimidos de Bogotá que suele poblar las estadísticas de violencia, pobreza, marginalidad, etc., de la capital. Ciudad Bolívar cuenta con una población de entre 400 mil habitantes y 1 millón, “nadie lo sabe exactamente” continua Daniel Bejarano y pude comprobar que los datos oficiales hablan de más de 700 mil almas. Lo cierto es que en tamaño Ciudad Bolivar, tanto como otras localidades de Bogotá (por ejemplo Ciudad Kennedy), bien podría competir con ciudades intermedias colombianas, es decir, aportan un buen porcentaje de habitantes ciudad/país y sin embargo, tanto unos (barrios del sur de Bogotá) como otras (ciudades y pueblos colombianos) comparten una misma realidad: no hay teatros de cine (cierre los ojos y piense en el mapa de Bogotá ¿dónde están los teatros? a excepción de Tunal y Américas la concentración es evidente, ¿verdad?).

Esta ausencia de salas de exhibición no es una problemática exclusiva de nuestro entorno, ni del contexto específico de nuestro ejemplo. En el I Congreso Internacional de la Cultura Iberoamericana que terminó hace unas semanas en México a través de Quemar las Naves conocí un artículo de Terra Magazine donde informan que el venezolano Román Chalbaud afirmó que la gradual desaparición de los cines de barrio para dar paso a las ‘macrosalas’ de los centros comerciales afectó la difusión de las películas. Indicó que en las salas de barrio la película llegaba a su público con facilidad y a un precio bajo, actualmente lo que se ofrece a la mayoría de los directores iberoamericanos es ‘la sala más pequeña y más cara’, de tal forma que sólo pueden acudir a verla ‘tropas de elite’, por lo que concluye ‘Los cines de barrio son ahora las películas piratas’, es la forma como hoy el público accede fácilmente a un precio razonable, pero advierto que esta sensación de Chalbaud no es un elogio a la piratería porque en esta práctica los beneficios no llegan a la producción, solo el recuento de un hecho. Esta percepción, de acuerdo con el mismo artículo, es compartida por el chileno Miguel Littin quien señaló que él mismo distribuye a los vendedores piratas chilenos sus películas cuando el mercado oficial no las quiere exhibir porque: “¿Si no se ven cómo se pueden conocer?"

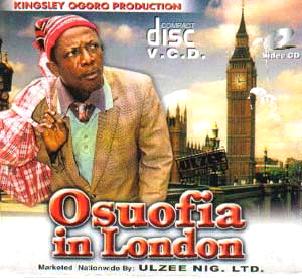

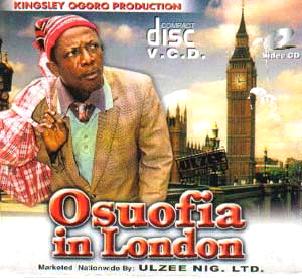

Que el audiovisual esta circulando de otras formas es un tema evidente. Miremos por ejemplo lo que ha sucedido con el ahora llamado Nollywood. Se trata de lo que viene sucediendo durante la última década en Nigeria y les resumo: los vendedores de equipos de reproducción casera en Nigeria lograron generar una gran demanda de películas para consumo casero a finales del siglo XX y lo hicieron en un país en el que hasta hace unos años no existía ni una sola sala de exhibición de cine, las películas se distribuían a través de canales piratas. Pero, la demanda que se creó tenía también otras necesidades que no se cubrían a través de Hollywood ni Bollywood y pronto los mismos proveedores de equipos empezaron a invertir dinero en la producción de películas locales “low tech” (muy similares a la realidad que nos cuenta Sueños Film) que respondían a sus propios estándares culturales, reflejaban su realidad y tenían su público. Este ensayo fue tan exitoso que hace unos años en Nigeria se llegaron a producir 1200 títulos, ¡30 nuevos títulos por semana!, que se distribuyen a través de los canales pirata a precios entre USD$0.50 y USD$3.00, llegando a convertirse en una actividad económica que representa USD$200 millones de dólares al año. Pero, más allá de estos números los estudios que se vienen haciendo resaltan también como ésta se ha convertido en un vehículo de difusión de la cultura nigeriana y en elemento clave de preservación de manifestaciones de esa cultura que estaban en peligro puesto que en gran medida se soportan en la oralidad, que en consecuencia es efímera. Estas prácticas culturales que hoy pueden ser registradas, les va dando sentido de identidad y cohesión, se reconocen a sí mismos como comunidad, trascienden fronteras y adquieren nueva vida mientras simultáneamente están siendo preservadas, este tema se asemeja en gran medida a los objetivos a los que Daniel Bejarano apunta cuando habla del proyecto de Sueños Film.

Que el audiovisual esta circulando de otras formas es un tema evidente. Miremos por ejemplo lo que ha sucedido con el ahora llamado Nollywood. Se trata de lo que viene sucediendo durante la última década en Nigeria y les resumo: los vendedores de equipos de reproducción casera en Nigeria lograron generar una gran demanda de películas para consumo casero a finales del siglo XX y lo hicieron en un país en el que hasta hace unos años no existía ni una sola sala de exhibición de cine, las películas se distribuían a través de canales piratas. Pero, la demanda que se creó tenía también otras necesidades que no se cubrían a través de Hollywood ni Bollywood y pronto los mismos proveedores de equipos empezaron a invertir dinero en la producción de películas locales “low tech” (muy similares a la realidad que nos cuenta Sueños Film) que respondían a sus propios estándares culturales, reflejaban su realidad y tenían su público. Este ensayo fue tan exitoso que hace unos años en Nigeria se llegaron a producir 1200 títulos, ¡30 nuevos títulos por semana!, que se distribuyen a través de los canales pirata a precios entre USD$0.50 y USD$3.00, llegando a convertirse en una actividad económica que representa USD$200 millones de dólares al año. Pero, más allá de estos números los estudios que se vienen haciendo resaltan también como ésta se ha convertido en un vehículo de difusión de la cultura nigeriana y en elemento clave de preservación de manifestaciones de esa cultura que estaban en peligro puesto que en gran medida se soportan en la oralidad, que en consecuencia es efímera. Estas prácticas culturales que hoy pueden ser registradas, les va dando sentido de identidad y cohesión, se reconocen a sí mismos como comunidad, trascienden fronteras y adquieren nueva vida mientras simultáneamente están siendo preservadas, este tema se asemeja en gran medida a los objetivos a los que Daniel Bejarano apunta cuando habla del proyecto de Sueños Film.

Regresemos entonces a nuestro ejemplo de Sueños Film en Ciudad Bolívar, los documentales producidos esperan su oportunidad para ser presentados en los festivales especialmente. Pero, adicionalmente se exhiben y difunden a través de los espacios comunitarios (las escuelas y casas de la cultura), algunos en la pantalla chica a través Señal Colombia (canal público colombiano) y todos circulan en el mano a mano con ayuda de los propios miembros de la comunidad porque “los actores y todos los que participan en las producciones reciben copias para que la vean y la reproduzcan”, a lo que Daniel agregó con orgullo que “una de las últimas producciones "Corazón de Ciudad Bolívar" la piratearon por todo Colombia”. Sus canales de distribución responden esencialmente a un mercado informal, pues como dijimos el impacto de las salas de exhibición hoy es mínimo, especialmente para proyectos como el descrito.Sueños Film no es una producción comercial tradicional, existe porque la tecnología lo permite, hay un interés de caracter social marcado, se sostienen porque sus principales promotores tienen otros oficios con los que soportan el proyecto, se trata de relaciones que en entornos de antropólogos se califican como “regalo”. De esta forma se viene generando en otras disciplinas sociales que relacionan el derecho y la economia una literatura que inscribe estas actividades como economías amateur que se diferencian de varias formas de las comerciales que tienen como eje central la remuneración monetaria.

Es posible que al caracterizar el caso de Sueños Film nos encontraríamos que se trata de una economía amateur y en tal sentido creo que pueden explorar más Internet como canal para la difusión del material, por un lado, mientras por el otro pueden evidenciar que en su aproximación la idea de compartir esta arraigada en contra de la lógica de derecho de autor, por lo que podrían complementar la forma como abordan en el tema con licencias abiertas.

Esto me lleva entonces a otra reflexíon: ¿tiene sentido explorar nuevas formas de circulación hoy? Yo creo que si, las practicas están evidenciando que gran parte del acceso del público se da hoy fuera de los teatros de cine, en esquemas comunitarios y muchas veces a través de los sistemas de distribución pirata (que en consecuencia están distribuyendo también contenidos que no lo son pues si el propio “autor”, como es el caso de Littin, Sueños Film o los productores nigerianos, suministra la película que se distribuye se desmonta esa presunción). Si por una parte me parece importante resaltar lo comunitario que se apropia de una tecnología más accesible y todavía puede explorar más los nuevos sistemas de distribución que ésta favorece, de otro lado, no pretendo defender sistemas de distribución "pirata" que reconozco entrañan problemáticas complicadas lo que intento es evidenciar que están cumpliendo otras funciones y que el nuevo papel obliga a mirarlos analíticamente para ver lo que está sucediendo e incluso analizar como potencializar esas funciones y no quedarnos en la aproximación netamente delictual del tema.

De esta primera parte de la conferencia me alegró conocer después que festivales como este de Ciudad Bolivar se repiten por la geografía de nuestro país, evidenciando una rica construcción audiovisual en donde nuestra realidad, cultura y costumbres van quedando grabadas para el futuro, ¡cómo me gustaría aprovechar personalmente más y mejor esos espacios para ver esa Colombia en la pantalla!, tarea pendiente.

Hasta acá llegamos por hoy, el siguiente punto de mi conferencia se refería precisamente a lo que sucede en Internet donde los canales P2P, tradicionalmente asociados con contenido pirata, están distribuyendo contenidos originales y moviendo a otro nivel la producción cultural tanto en el sector público como en el privado con quienes se van atreviendo a meterse allí… los invito a mirar esto la próxima semana cuando edite y organice esa parte de la conferencia…

Continuará

Que el audiovisual esta circulando de otras formas es un tema evidente. Miremos por ejemplo lo que ha sucedido con el ahora llamado

Que el audiovisual esta circulando de otras formas es un tema evidente. Miremos por ejemplo lo que ha sucedido con el ahora llamado